Bonsoir,

je ne sais plus si j’avais déjà eu l’occasion d’évoquer ici un projet de recherche qui s’annonce assez passionnant. J’ai pris l’initiative, aidé de quelques collègues, de proposer un colloque international à Paris sur l’histoire de la diplomatie culturelle française, soit l’usage de la culture à des fins diplomatiques qui est une tradition ancienne de notre pays. En 2022 nous célébrerons le centenaire de la création de l’Association française d’expansion et d’action artistique, plus connue sous le nom qu’elle prendra à partir de 1934 d’Association française d’action artistique (AFAA), ancêtre direct de l’actuel Institut français. Quel meilleur moyen de célébrer cet anniversaire que de retracer l’histoire de l’AFAA et, plus généralement, des divers instruments qui ont servi à la France pour faire « rayonner » sa langue et sa culture avant d’en faire les moyens d’un soft power à la française? Ce colloque sera accueilli dans les nouveaux locaux de la Sorbonne-Nouvelle au printemps 2022, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Institut français, de l’Institut de France.

Voici l’appel à proposition que nous avons diffusé :

Appel à communication pour le colloque « Histoire de la diplomatie culturelle française »

Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris 3 / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères / Institut français

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Association française d’action artistique (AFAA) et de la création du Service des Œuvres, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Institut français organisent, conjointement avec l’université de la Sorbonne-Nouvelle / Paris 3, un ensemble d’événements afin d’étudier l’histoire de la diplomatie culturelle française. D’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche sont susceptibles de devenir partenaires de cette démarche.

Parmi ces événements, un colloque scientifique est prévu au printemps 2022 à l’université de la Sorbonne-Nouvelle, dont le champ d’étude portera sur l’histoire et l’action du réseau culturel français à l’étranger, qui comprend les services de coopération et d’action culturelle, les instituts français, les alliances françaises. Il portera également sur les politiques publiques qui ont sous-tendu cette action. Les actes de ce colloque feront l’objet d’une publication.

Le comité scientifique en charge de ce colloque lance un appel à communication ouvert aux chercheurs de toutes langues, nationalités et disciplines – même si la perspective générale du colloque est prioritairement historienne.

Les propositions pourront porter sur différents domaines de la diplomatie culturelle française (diplomatie de la langue, échanges artistiques, industries culturelles et créatives, recherche scientifique, enseignement, débats d’idées…), sur ses acteurs, figures et institutions, publics, para-publics ou privés (services et directions du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, alliances françaises, fondations, grands établissements culturels, entreprises des industries culturelles et créatives, portraits de grandes figures, étude des agents), sur les grands enjeux de son action (question des publics, vecteurs et moyens de diffusion, finalités et objectifs, multilatéralisme), sur des périodes et des questions problématisées (la diplomatie culturelle française au temps de la Guerre froide et des décolonisations, par exemple). Une approche comparatiste avec d’autres modèles nationaux peut également être proposée, de même qu’une approche par pays ou aire géographique (diplomatie culturelle de la France en Amérique latine, Asie , Europe, etc.).

Le comité scientifique privilégiera des propositions qui permettront d’exploiter le riche matériau archivistique disponible au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans les centres d’archives de la Courneuve et de Nantes (versements consulaires, instituts français, alliances, centres culturels, versements de l’AFAA, du Service des Œuvres françaises à l’étranger, de la Direction générale des Affaires culturelles) et qui sera encore enrichi par l’apport des différents postes diplomatiques qui ont été sollicités dans la perspective du colloque.

Les propositions, en français ou en anglais (1000 à 3000 signes, espaces compris) doivent parvenir au comité scientifique avant le 4 décembre 2020 sur cette adresse : HistDiplo2022@gmail.com. Elles seront accompagnées d’un curriculum vitae de l’auteur.

Les auteurs des contributions retenues par le conseil scientifique seront avertis avant le 20 décembre 2020.

Comité scientifique

Bruno-Nassim Aboudrar (Université de la Sorbonne-Nouvelle / Paris 3, France)

Yves Bruley (EPHE, France)

Bernard Cerquiglini (Université de Paris)

François Chaubet (Université de Paris Nanterre, France)

Charlotte Faucher (Université de Manchester, UK)

Janet Horne (Université de Virginie, USA)

Philippe Lane (Université de Rouen Normandie, France)

François Mairesse (Université de la Sorbonne-Nouvelle / Paris 3, France)

Laurent Martin (Université de la Sorbonne-Nouvelle / Paris 3, France)

Nicolas Peyre (Université de Toulouse, France)

Gisèle Sapiro (EHESS / CNRS, France)

Sous le haut-parrainage de M. Xavier Darcos de l’Académie française, Chancelier de l’Institut de France

Je place ici la traduction anglaise de cet appel à proposition :

201014 Call for Papers History of French cultural diplomacy Appel aÌ communication pour le colloque Histoire de la diplomatie culturelle

Ce post sur la diplomatie culturelle française est l’occasion idéale de commencer une nouvelle série de publications, que j’avais annoncée voici déjà plusieurs semaines. Dans le cadre d’un enseignement de 2e année de master sur la diffusion de la recherche, j’ai demandé aux étudiants que j’encadrais l’année dernière de réaliser un article de vulgarisation scientifique à partir de leur mémoire de recherche. Je commence aujourd’hui cette série avec un article écrit par Francesca Sabben sur l’institut culturel français de Florence.

L’Institut Français de Florence : un exemple de l’action culturelle française en Italie ?

« Les échanges culturels franco-italiens ont toujours été vivaces, et ce depuis des siècles, l’on peut même faire remonter cette véritable action culturelle française -qui n’en portait pas encore le nom- à la Renaissance. Mais qu’en est-il de l’action culturelle française en Italie aujourd’hui ? Alors que le nouveau directeur de la Villa Médicis-Académie de France à Rome, Sam Stourdzé, vient d’être nommé, quel est l’état actuel de la présence culturelle française dans la péninsule italienne ? Dans cet article nous nous intéresserons à une autre fameuse institution culturelle française du territoire italien : l’Institut Français de Florence, établissement historique de la capitale toscane. Mais outre son prestige et son poids patrimonial dans l’écosystème culturel florentin, cette institution séculaire peut-elle encore se donner en exemple de l’action culturelle française ? Et si oui, de quelles manières et à travers quels moyens concrets de programmation culturelle ?

Les cinq Instituts français d’Italie : un moyen privilégié de l’action culturelle française dans la péninsule

La composante culturelle de la diplomatie apparaît essentielle : bien avant l’apparition du terme soft power, l’un des exemples historiques qui vient directement à l’esprit est celui de François Ier qui mena dès le XVIe siècle une politique culturelle bien au-delà des frontières du Royaume de France. Cette composante culturelle des relations diplomatiques entre la France et l’Italie s’est développée depuis la Renaissance, avec le courant de l’humanisme, les Guerres d’Italie, François Ier, et fut institutionnalisée au début du XXe siècle par la création du premier institut français de la péninsule italienne : l’Institut Français de Florence. Cet établissement culturel français, fondé en 1907 par l’universitaire grenoblois Julien Luchaire, allait par la suite servir d’exemple à tous les instituts français dans le monde. Le réseau culturel français à l’étranger est aujourd’hui un double réseau, composé de 98 instituts français et de de 850 Alliances françaises répartis sur tous les continents, hormis l’Antarctique. Très souvent, plusieurs instituts sont implantés dans un même pays, comme c’est le cas en Italie avec les deux antennes historiques de Florence (1907) et Naples (1919) et les instituts datant de l’après-guerre installés à Rome (1945), Milan (1949) et Palerme (1956).

Tout d’abord, commençons par une présentation succincte de la mission des instituts français en Italie aujourd’hui et des objectifs recherchés par leur présence de l’autre côté des Alpes. D’une façon très simplifiée et rapide on peut dire que la présence culturelle française dans le monde contemporain s’appuie sur son réseau d’instituts français, dont par exemple celui, historique, de Florence. Véritable lieu d’échange et de partage de cultures, les instituts français d’Italie visent à une meilleure compréhension entre les sociétés française et italienne. Le but premier de l’Institut Français de Florence est d’entretenir les liens intellectuels entre la France et l’Italie et de diffuser la culture française en Toscane, tout en maintenant l’amitié franco-italienne. Cette institution tient compte des initiatives culturelles locales, florentines, et de l’ancrage avec le territoire toscan afin de permettre une meilleure visibilité. Les missions de l’Institut Français de Florence, tout comme celles des autres instituts français de la péninsule italienne, sont dédiées aux relations franco-italiennes dans de nombreux domaines. Afin de renforcer les échanges entre la France et l’Italie, cinq champs d’actions sont privilégiés : l’action culturelle à travers notamment la création artistique et la collaboration pour le patrimoine et les musées, la coopération linguistique et éducative, la coopération scolaire et universitaire, la diffusion du cinéma et de l’audiovisuel en général, la promotion du secteur du livre et de l’édition.

Les missions de l’Institut Français de Florence revendiquées depuis plus d’un siècle

Les missions de cette institution sont dirigées vers la diffusion de la langue française, en particulier dans les structures éducatives et sur internet, ainsi que vers la stimulation du débat d’idées entre les sociétés italienne et française, perpétuant ainsi une tradition d’échanges des savoirs et de transferts intellectuels vieille de plusieurs siècles. Les autres missions attribuées à l’Institut Français de Florence sont également la promotion des productions françaises sur la scène artistique italienne et sur les marchés des industries culturelles, avec notamment le développement des échanges entre les professionnels des deux pays (grâce au festival « Francia in Scena » par exemple) mais aussi avec le renforcement de la présence française dans le paysage audiovisuel italien, en particulier au cinéma (par exemple au travers du festival « France Odéon » fondé par l’Institut Français de Florence du temps de la direction de Daniel Arasse). Un autre domaine dans lequel l’Institut Français de Florence est très actif est la coopération scolaire et universitaire. Le dynamisme d’une structure telle que l’Institut Français de Florence dans ce secteur d’activité s’illustre notamment à travers la promotion du programme Esabac, les partenariats avec les lycées français présents en Italie, et plus précisément le lycée Victor Hugo à Florence ainsi que l’organisation de classes découverte et d’immersions linguistiques et culturelles.

La justification actuelle de la présence de l’Institut français de Florence dans la capitale toscane

Après cette brève présentation du réseau culturel français à l’international et dans la péninsule italienne, vous pourriez vous demander avec raison : quelle est la raison d’être d’un institut français en 2020 ? Au-delà des missions de base visant à recréer, renforcer et étendre les liens entre la France et l’Italie, quelle peut bien être la raison d’être d’une telle institution ? Alors oui, la promotion culturelle, le domaine cinématographique surtout, et puis la promotion linguistique sont les justifications premières qui vous viennent peut-être à l’esprit. Mais concrètement, que cela signifie- t-il véritablement ? De quelle manière les instituts français présents en terre transalpine, et plus particulièrement celui de la cité du Lys rouge, représentent-ils des instruments efficaces de promotion de la culture française actuelle ? Quelle est la pertinence du modèle des instituts français en Italie, et plus précisément de l’établissement historique de Florence, aujourd’hui ? De quelles manières ce modèle a-t-il bien pu évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux géopolitiques ? La légitimité actuelle de l’Institut Français de Florence n’est pas forcément acquise pour tous et l’ambivalence des missions de cet organisme ainsi que l’évolution de ses fonctions depuis les années 1980 jusqu’à nos jours représentent des pistes de réflexion intéressantes.

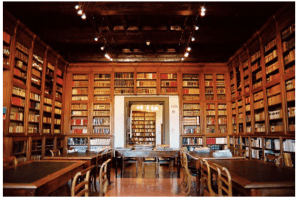

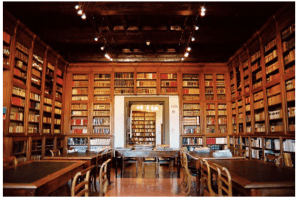

Le rapport du public florentin avec cette institution : une relation intellectuelle ambiguë

En interrogeant un Florentin au sujet de l’Institut Français de Florence, que répondrait- il ? Connaîtrait-il ne serait-ce que l’existence de cet établissement ? Rien n’est moins sûr, car bien que cette institution bénéficie d’un fort prestige et d’une grande renommée dans le domaine linguistique, tous les Florentins ne sont pas au fait des initiatives culturelles de cet établissement. En partant de ce constat, je m’interroge sur le fait que l’Institut Français de Florence puisse véritablement représenter un centre d’initiatives artistiques pour valoriser la culture française contemporaine. Ou alors peut-être qu’il ne s’agit que d’un lieu mémoriel ayant peu d’ancrage dans le temps présent -en dehors de la proposition de cours de français de grande qualité ? Mais encore, même si la qualité de l’enseignement linguistique et la richesse des ressources disponibles à l’Institut Français de Florence (laboratoire de langue multimédia, fonds documentaire séculaire, professeurs chevronnés…) ne peuvent être mises en doute, ces attraits sont-ils perçus par le public italien ? À l’heure de la multiplication des offres des écoles de langue privées et des nombreuses applications sur smartphones pour s’initier à une langue, la qualité des cours de langue et le prestige entourant l’Institut Français arrivent-ils à justifier son existence ? Je me demande si la génération Netflix ne va pas délaisser de plus en plus ces lieux de savoir -en l’occurrence à Florence un palais Renaissance du XIVe siècle- pour apprendre la langue de Stendhal et Lamartine via un écran.

L’intérieur de la salle Luchaire de l’Institut français de Florence au début du XXIème siècle Source : site Internet de l’Institut français de Florence

L’intérieur de la salle Luchaire de l’Institut français de Florence au début du XXIème siècle Source : site Internet de l’Institut français de Florence

De surcroît, au-delà de l’aspect linguistique, l’Institut Français de Florence est-il représentatif du dynamisme culturel français ? Incarne-t-il un instrument efficace de promotion de la culture française actuelle? Ou bien cette institution demeure-t-elle encore trop élitiste dans sa programmation avec des activités réservées exclusivement à un cercle de francophiles initiés ? Si j’observe et j’analyse en détail la programmation culturelle proposée par l’Institut Français de Florence, je me demande bien quel renouvellement des publics est possible… Le renouvellement des publics tant souhaité et attendu mais auquel il faudrait peut-être donner une impulsion véritable ! En effet, une observation attentive, de l’intérieur même de cette institution, démontre un éloignement, que dis-je un abîme, entre la théorie, les discours et puis la réalité sur le terrain. Cet écart abyssal étant causé, il faut le dire, par le manque crucial de moyens, à la fois financiers et humains. »

Francesca SABBEN

francesca.sabben@sorbonne-nouvelle.fr

Université Paris III Sorbonne Nouvelle Master 2 Géopolitique de l’art et de la culture Séminaire : Diffusion de la recherche Professeur : Laurent MARTIN

LM