En cette semaine de « vacances » consacrée, comme il se doit, au travail en retard, il me vient la nostalgie des Antipodes, le souvenir ému d’un voyage effectué il y a quelques mois en Australie et en Nouvelle-Zélande dont j’avais tiré un texte jamais publié. Avant qu’il ne se défraîchisse à l’excès, j’ai décidé de le publier ici, comme un écho personnel aux deux conférences sur la littérature de voyage que j’ai récemment données à la Sorbonne-Nouvelle et à la dernière séance du cours de licence « Voyages et voyageurs » la semaine prochaine. J’espère qu’il vous donnera envie de découvrir ces îles lointaines, synonymes pour moi d’une parenthèse enchantée.

Pourquoi suis-je allé là-bas? Une réponse possible est que Wellington est la capitale la plus éloignée de Paris dans le monde (19 000 kilomètres et des poussières) et que j’avais besoin de mettre le maximum de distance entre mon décor quotidien et moi. Une autre réponse, pas incompatible avec la première, est que je suis un fan de rugby et de Tolkien (eux aussi ne sont pas incompatibles, quand on y réfléchit bien) et que ce pays dispose de ce qui se fait de mieux en ces deux matières. Une troisième réponse, et je m’arrêterai là, est que la Nouvelle-Zélande est le plus beau pays du monde. C’est en tout cas ce que prétendent ses habitants et je ne suis pas loin de penser comme eux.

Initialement, le Pays du long nuage blanc (la traduction française du nom maori, Aoteraroa) devait n’être qu’une étape dans un tour du monde post-covid que je pensais effectuer sur huit à dix mois. Et puis les difficultés financières, les obstacles professionnels et les réticences de mon entourage ont eu raison de mon beau projet. Il faut dire qu’à 55 ans, on s’arrache plus difficilement au réel qu’à 20. Ce ne sont plus des liens qu’il faut dénouer, ce sont des chaînes qu’il faut briser et la force, ou le cœur, manque, parfois. J’obtins la permission de m’évader deux mois. Restait à trouver la destination. Une fois écartés les pays où j’étais déjà passé et ceux qui m’attiraient moyennement en raison de leur ambiance policière voire carrément militaire, l’Australie et la Nouvelle-Zélande s’imposèrent aisément. Parce que c’est loin, je l’ai dit. Parce qu’à force d’en entendre parler, j’avais envie d’y aller voir de plus près. Parce que, aussi, je voulais étrenner mon permis de conduire tout neuf sur des routes de rêve, et ces pays n’en manquent pas. Je veux parler du permis moto (je conduis des voitures depuis plus de trente ans), un rêve de jeune homme accompli sur le tard, lui aussi. L’idée était donc d’aller là-bas en avion (avec tous les remords écologiques d’usage) et, une fois sur place, de sillonner les routes sur une bécane de location.

Je passai trois semaines en Australie, dans l’État de Victoria (au sud de l’île-continent), me faisant les roues sur la splendide Great Ocean Road, de Melbourne à Adelaïde. Ruban d’asphalte le long des immenses plages de sable blond, balades au pied des Douze Apôtres, ces grands pitons rocheux isolés de la falaise par l’océan rongeur, découverte des déserts du nord sur la route du retour vers Melbourne, longues, très longues routes traçant droit à travers le bush, cette première étape fut un hors-d’oeuvre très plaisant avant le plat principal. Plusieurs Australiens, rencontrés en chemin et que j’avais mis au courant de mon projet, me dirent que j’avais bien fait de commencer par l’Australie avant d’aller en Nouvelle-Zélande : « It’s so much nicer over there! ». Pas chauvins, ces Australiens. Il faut dire que la Nouvelle-Zélande est, avec l’Indonésie, leur lieu de vacances favori, à un peu plus de 4000 kilomètres et 3 heures de vol (depuis Sidney) vers l’est, un saut de puce pour ces gens isolés au milieu de deux océans, Indien et Pacifique. Les deux pays sont d’anciennes colonies de peuplement britanniques mais cette proximité toute relative, géographique et civilisationnelle, n’empêche pas (elle l’encouragerait même) un sentiment de rivalité sur bien des plans – le rugby, entre autres.

C’est donc avec de bons souvenirs d’Australie mais aussi le sentiment que le meilleur était encore à venir que je montai à Melbourne dans un avion de la compagnie Air New Zealand à destination d’Auckland, avion dont les couleurs blanche et noire, la fougère et le motif maori décorant l’empennage me mettaient déjà dans l’ambiance. Le formulaire que l’on nous distribua dans l’avion une heure avant l’atterrissage aurait dû me mettre la puce à l’oreille : à côté de questions du type « êtes-vous un ancien détenu? » ou « détenez-vous des armes? » qui me rappelèrent les questions stupides des douanes US (« Venez-vous aux États-Unis avec l’intention de commettre un attentat? »), d’autres portaient sur les pays visités dans les trente derniers jours et sur ce que l’on y avait fait : camping, sports de plein air, etc. Je remplis consciencieusement toutes les cases et, une fois à l’aéroport, tendis mon formulaire à un officier à la mine sévère qui me fit signe de prendre la file de gauche. Celle des suspects. Il me demanda d’abord si j’avais de la nourriture dans mes sacs – j’en avais, achetée la veille sur le marché de Queen Victoria Market : des fruits et de quoi me faire des sandwiches pour deux jours. Tout alla à la poubelle et j’eus droit aux remontrances du pandore qui, décidément ne rigolait pas. Il examina aussi avec soin mes chaussures (elles étaient propres, heureusement, j’avais eu le temps de les dépoussiérer dans les rues de Melbourne) et s’empara de mon gros sac à dos (je voyageais avec deux sacs, que j’avais surnommés Laurel et Hardy, le gros derrière, le petit devant) qui contenait ma tente, mon sac de couchage, mes vêtements. Il revint un quart d’heure plus tard avec, à la main, un petit tube de verre, qu’il m’agita sous le nez, à la fois triomphant et menaçant : « You see? You see? That’s why we don’t trust you! ». Dans la fiole, secouée en tous sens, une minuscule araignée, qui avait fait le voyage d’Australie en Nouvelle-Zélande dans les plis de ma tente. Une passagère clandestine dont les aventures s’arrêtaient malheureusement là.

Mais il me faut être complètement honnête avec cet officier à la moustache agressive : d’abord, un sourire avait étiré ma joue quand il m’avait demandé de lui montrer le dessous de mes chaussures, ce qui avait pu passer pour une forme d’insolence voire de moquerie malvenues (so french) ; ensuite, il ne me fit pas payer les 400 dollars (néo-zélandais : environ 225 euros) que la présence d’aliments prohibés et d’arachnides de contrebande aurait pu me valoir ; enfin, il ne faisait qu’appliquer la loi néo-zélandaise, très stricte, sur la bio-sécurité. Ce pays est obsédé par les « espèces invasives » qui menacent sa faune et sa flore endémiques. Tout ce qui vient de l’extérieur est a priori suspect. Durant tout mon séjour, je remarquerais des panneaux qui, en pleine nature, rappelleraient la guerre menée par les autorités contre les rats et les opossums qu’elles espèrent éradiquer d’ici 2050. Évidemment, ces animaux furent apportés en premier lieu par les voyageurs et les colons qui s’installèrent ici, Occidentaux dont les descendants s’efforcent aujourd’hui de corriger les fautes (sans toutefois tuer tous les moutons qu’ils apportèrent également avec eux et qui sont aujourd’hui plus nombreux que les hommes) ; et peut-être les Maoris auraient-ils inclus ces mêmes Occidentaux (et leurs moutons) parmi les « espèces invasives » menaçant leur île. C’est avec ces pensées quelque peu inconvenantes en tête que je récupérai mes affaires, remerciai (sincèrement) l’officier pour sa clémence et gagnai la sortie de l’aéroport. Welcome in New Zealand!

Je n’avais pas l’intention de m’attarder plus que nécessaire à Auckland. Je n’étais pas venu pour les villes mais pour la nature et mon temps sur place – un mois – me suffirait à peine pour faire le tour des deux îles, celle du Nord et celle du Sud, qui composent ce pays tout en longueur. Deux événements, toutefois, m’obligèrent à changer un peu mes plans ; l’un heureux, l’autre malheureux. L’événement malheureux fut le cyclone tropical qui avait frappé la Nouvelle-Zélande quinze jours avant mon arrivée. Gabrielle avait ravagé tout le nord et l’est de l’île du Nord, la Bay of Islands au nord d’Auckland, la péninsule de Coromandel et la région de Hawke’s Bay à l’est. Des arbres déracinés par milliers, des maisons et des voitures emportées, plusieurs morts, le pays n’avait rien connu d’aussi tragique depuis le tremblement de terre qui avait secoué et en partie démoli Christchurch en 2011. La conséquence pour moi était que ces régions magnifiques étaient, pour quelques semaines encore, inaccessibles, les routes étant coupées et les campings fermés. Je devais redessiner mon itinéraire. L’autre événement qui me retint à Auckland fut beaucoup plus heureux. J’étais arrivé, sans le faire exprès, la veille du grand festival Te Matatini Herenga Waka Herenga Tangata (les Maoris ne regardent pas à la dépense quand il s’agit de lettres) qui rassemble tous les deux ans dans une ville de Nouvelle-Zélande des troupes de danses et de chants traditionnels pour trois jours de compétition et de festivités. La chance voulut que ce fût à Auckland et au moment où j’y étais. Je ne pouvais évidemment pas passer à côté! Les affiches annonçant l’événement étaient partout dans la ville. Je m’empressai d’acheter mon billet en ligne et, le lendemain de mon arrivée à Auckland, plongeai dans l’univers Maori, les yeux et les oreilles grand ouverts.

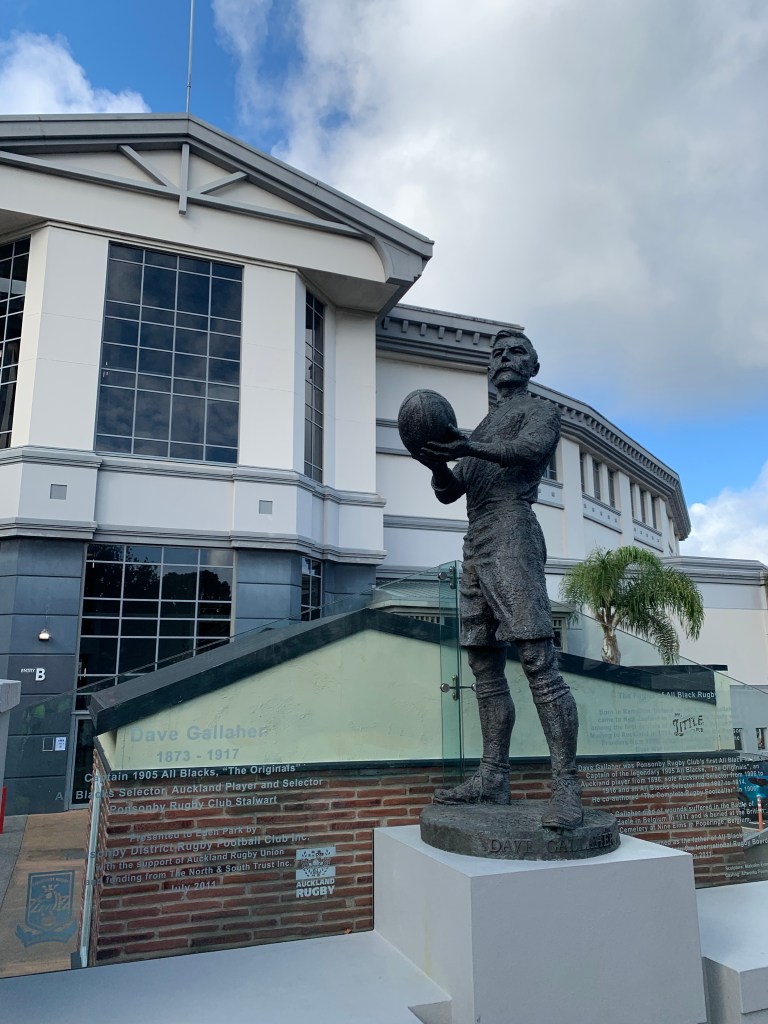

Le festival avait lieu au mythique Eden Park, le « temple du rugby néo-zélandais », comme ne manquent jamais de le dire les commentateurs sportifs français (et ils ont raison, on ressent en y entrant un frisson qui tient du sacré). Qui dit temple dit dieu, et le dieu là-bas s’appelle Dave Gallaher, premier grand capitaine de l’équipe des All Blacks, qui mena la première tournée internationale de cette équipe en 1905-1906 pendant laquelle elle ne perdit qu’un seul des trente-cinq matchs qu’elle disputa (contre le Pays de Galles). Il revint en Europe en 1917 pour y mourir, à l’âge de 44 ans, lors de la bataille de Passchendaele, en Belgique. Les joueurs de l’équipe des Blacks en tournée européenne ont coutume de venir se recueillir devant le mémorial qui lui est dédié dans la commune de Le Quesnoy (Nord). Une statue en bronze, un peu plus grande que nature, lui a été élevée au pied de l’Eden Park. On se dit en la regardant que les joueurs du début du XXe siècle étaient des gringalets à côté de ceux du XXIe. Une autre statue, à quelques dizaines de mètres de là, est consacrée à un autre dieu, Tumatauenga, la déité maorie de la guerre. Elle n’est pas sans lien avec la première : toutes les enceintes dans lesquelles des matchs sont disputés (en particulier de rugby, mais pas seulement) sont nommées Te Marae Atea a Tumatauenga, « le champ de bataille de Tumatauenga ». On comprend un peu mieux la férocité de l’engagement des joueurs qui portent sur leur maillot le deuil de leurs adversaires…

L’esprit de compétition, je le retrouvai en pénétrant dans le temple, pardon, le stade, au centre duquel avait été montée une grande scène en forme de wharenui (maison commune). Des troupes de vingt à trente danseurs et chanteurs s’y succédaient dans l’espoir d’être élues par un jury meilleure troupe de Nouvelle-Zélande. Les chorégraphies étaient impressionnantes, chaque mouvement millimétré, chaque chant parfaitement exécuté ; j’aurais personnellement eu beaucoup de mal à préférer l’une ou l’autre des formations que j’eus le temps de voir en restant deux bonnes heures dans les gradins. Le clou de chaque « numéro » était bien sûr le haka, cette danse chantée popularisée dans le monde entier par la démonstration qu’exécute l’équipe des All Blacks avant chacun de ses matchs. Une dame assise à côté de moi, qui portait sur son visage un tatouage traditionnel, m’expliqua gentiment que cette danse, aussi sauvage qu’elle parût (grimaces horribles, langue pendante, yeux exorbités, etc.) était en réalité pacifique, puisqu’elle avait pour but d’impressionner l’adversaire dans une confrontation entre tribus et ainsi de le dissuader d’aller jusqu’à l’affrontement. En voyant les gestes sans équivoque de ces guerriers (hommes et femmes mêlés) passant leur pouce sous leur gorge en roulant des yeux, je doutai un peu du caractère pacifique de la chose mais acquiesçai poliment. La bonne dame, qui décelait en moi un sympathisant de la culture Maori (en quoi elle ne se trompait pas), m’expliqua aussi d’autres paroles et gestes dont je ne comprenais pas le sens. Ainsi les mains qui ondulent symbolisent-elles les forces de la vie, l’énergie vitale à laquelle chaque danseur et chanteur sert de relais, et, aussi bien, les spectateurs qui accompagnaient parfois les troupes en chantant et en bougeant en cadence.

Après avoir dûment remercié mon initiatrice, je m’en allai déambuler dans la partie commerciale du festival, à l’extérieur du stade, où l’on pouvait acheter des vêtements, goûter au hangi, le plat traditionnel maori (viande et légumes en principe cuits sur des pierres posées au fond d’un trou creusé dans la terre, ici plus banalement préparés sur des barbecues), s’inscrire dans des associations, se faire tatouer. « Blancs » et Maoris se côtoyaient sans se heurter (il y avait aussi des personnes aux traits asiatiques ou indiens) ; la « fierté Maori » ne se vivait pas sous la forme du rejet de l’autre mais dans l’accueil et le partage. Bien entendu, il ne faut pas être dupe de cette harmonie, en partie fabriquée pour l’occasion. Les deux communautés gardent en mémoire les guerres coloniales et le racisme existe en Nouvelle-Zélande comme partout ailleurs, avivé par d’importantes disparités socio-économiques. Mais la position occupée par les Maoris au sein de la société néo-zélandaise n’a rien à voir avec celle des Aborigènes en Australie. Ceux-ci ont été soumis, spoliés, massacrés, relégués ; ceux-là ont opposé une résistance farouche à l’envahisseur et préservent une identité distincte en dépit de l’appropriation culturelle dont elle fait l’objet de la part des descendants de colons – la récupération du haka par un sport d’origine britannique en étant le meilleur mais non le seul exemple.

Je repartis du parc de l’Eden avec quelques babioles, l’adresse d’un bon tatoueur et l’envie d’en savoir plus sur ce pays et ses habitants. Le temps d’acheter une carte routière, de faire le plein de la moto (une Honda 500, à peu de choses près le même modèle que celle que je venais d’acquérir en France) et de répartir dans ses mallettes le chargement de Laurel et de Hardy, j’étais sur la route, direction Matamata, à 140 kilomètres au sud d’Auckland. Pourquoi cette petite ville? Parce qu’elle est la plus proche de Hobbiton, le village des Hobbits, ce peuple petit par la taille mais grand par la bravoure dont quelques citoyens ont assuré la renommée dans le livre de John R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, adapté au cinéma par Peter Jackson. Le décor construit par ce dernier sur les terres d’un éleveur de moutons est toujours debout et se visite, en groupe, à heure fixe, pour une somme assez rondelette. Qu’importe! La magie opère, pour les fans du moins – ça tombe bien, j’en suis un.

Les chemins creux sinuent entre les haies et les « trous » – les maisons des Hobbits –, creusés dans la colline, aux portes et volets ronds, peints de couleurs vives ; ils grimpent jusqu’à Cul-de-Sac, la maison de Bilbon, surplombée d’un arbre gigantesque, le seul qui ne soit pas naturel. Du linge pend sur les cordes à sécher, des pots de miel et de confiture sont posés sur les tables (factices, les touristes ayant une fâcheuse tendance à tenter de les voler), il y a des étangs et des arbres fruitiers, une grande pelouse où l’on se remémore la fête d’anniversaire de Bilbon, un moulin, un pont de pierre et, au-delà, l’auberge du Dragon Vert où l’on peut boire une chope de bière ou de cidre (comprise dans le prix de la visite). Au retour, on sifflote un air de la musique composée par Howard Shore, on se promet de revoir tous les films (oui, même ceux de la deuxième trilogie, pourtant pas fameux à mon humble avis), de relire tous les livres (pour la dixième fois). Le passage par la boutique de souvenirs fait office de sas avec la réalité ; on y achète des stickers, des napperons pour le thé (on ne boit pas de thé, ça ne fait rien), un carnet, des stylos, un porte-clef… le tout aux couleurs de la Comté, du Gondor ou du Rohan. J’aurais pu aussi acquérir une épée et un bouclier, des boîtes de jeu et des packs de bière, le chapeau pointu de Gandalf et même des oreilles d’elfe (en silicone) mais je manquais de place dans les mallettes de la moto. En repartant de la boutique, plus léger de quelques billets mais riche de souvenirs made in China, je me disais, comme Tintin sortant de l’échoppe de Oliveira, dans Les Cigares du Pharaon, les bras chargés d’une paire de skis, d’une cage à oiseaux et d’un club de golf : « Heureusement que je ne me suis pas laissé prendre à son boniment! ».

Le plus bluffant, peut-être, de cette visite au pays des Hobbits est le décor naturel qu’offre ce coin de la Nouvelle-Zélande. Ce sont partout des collines rondes et douces, de grasses prairies où paissent vaches et moutons, des arbres aux splendides ramures. Pas étonnant que Peter Jackson ait insisté auprès des producteurs américains étatsuniens pour qu’ils acceptent de le laisser tourner son adaptation de l’oeuvre de Tolkien dans son pays, la Nouvelle-Zélande, où tout évoque les paysages décrits par l’auteur anglais ; et pas seulement ceux de la Comté mais aussi ceux des divers royaumes qui se partagent la Terre du Milieu, jusqu’au terrible Mordor que je retrouvais sur les sites géothermiques de Whakarewarewa ou d’Orakei Korako, avec leurs fumeroles s’élevant d’eaux soufrées, leurs arbustes gris tordus par la chaleur, leur ciel plombé. De sorte qu’un étrange sentiment d’irréalité finit par s’immiscer dans l’esprit du fan de Tolkien/Jackson qui voyage en Nouvelle-Zélande, lequel finit par se demander si ce qu’il voit ne serait pas un gigantesque décor de cinéma. De même qu’il existe un syndrome de Paris, de Florence ou de Jérusalem qui frappe certains voyageurs qui se rendent pour la première fois dans ces villes porteuses d’un imaginaire puissant, de même il y a un syndrome de Hobbiton qui peut menacer la santé mentale du visiteur non averti.

Je tentai de m’en délivrer en me plongeant de plus belle dans la culture Maori (j’appris même les bases du haka, cela ne me sert pas dans la vie de tous les jours mais je pourrai toujours essayer d’impressionner mon contrôleur fiscal), en plantant ma tente dans les endroits les plus improbables, en lisant les récits de voyage de Russell Banks (rassemblés dans le recueil Voyager, je recommande), en roulant, beaucoup, savourant la liberté et la solitude choisie de cette parenthèse enchantée. Le 1er mars, j’étais à Wellington. Le 3, j’embarquai sur un ferry en direction de Picton, porte de l’île du Sud, Te Wai Pounamou.

Sur le bateau, je fis quelques rencontres intéressantes. Un Anglais installé en Nouvelle-Zélande depuis vingt ans et qui ne la quitterait pour rien au monde ; un jeune Étatsunien d’origine indienne (ses parents venaient de Pondichéry), qui en faisait le tour en utilisant les transports en commun, le stop et ses pieds ; une Allemande, la trentaine, venue en Nouvelle-Zélande il y a huit ans et qui n’avait elle non plus aucune envie de repartir ; un couple de jeunes Français, qui sillonnaient le pays au volant d’un van d’occasion acheté à Auckland, s’arrêtaient quelques semaines à un endroit pour travailler, repartaient plus loin. J’en croiserai un certain nombre au cours de mon voyage, de ces Français fascinés par ce pays étrange et beau, qui y passent une année avec un permis Vacances/Travail (PVT), louent leurs bras dans des fermes, des bars, des campings et baguenaudent ici et là. En interrogeant ces expatriés de plus ou moins fraîche date – les Français, l’Anglais, l’Allemande, l’Indo-Américain – sur les raisons de leur présence ici, si loin de leur terre d’origine, je m’interrogeais moi-même : pourquoi venir ici? Qu’est-ce qui nous attirait, nous retenait, nous faisait oublier le pays d’où l’on venait aussi sûrement que le lotos consommé par les compagnons d’Ulysse dans L’Odyssée? Les uns me parlèrent de la gentillesse et de la simplicité des habitants, les autres des opportunités d’emploi, ou de l’optimisme qui régnait ici, ou encore des charmes de l’insularité ; tous me vantèrent la beauté des paysages, la vie grandeur nature que l’on pouvait mener dans ce pays neuf, loin des ciels enfumés par l’industrie. L’Allemande, à qui j’avouai mon attrait pour la culture Maori et mon projet de me faire tatouer avant mon départ renifla, un peu méprisante soudain : « Oh! You’re that kind of tourist… ». – Yes, I was.

La soirée était déjà bien avancée lorsque nous arrivâmes à Picton. Je saluai tous mes compagnons de croisière, avec qui j’avais passé quelques bonnes heures de ma vie, et débarquai vivement, prenant la route de la côte en direction de la baie de Tasman (j’eus, en débarquant, une pensée pour le motard turc avec qui j’avais sympathisé sur le ferry qui nous emmenait de Bari à Patras, l’année précédente, je me souvenais combien je l’avais envié, au matin, de pouvoir partir à l’aventure au guidon de sa belle, et c’était moi, maintenant, qui m’en allais ainsi, libre et beau). J’avais l’intention de rallier Nelson et d’y trouver un camping mais la nuit me rattrapa à une vingtaine de kilomètres de Picton et je décidai de planter la tente dans une bourgade dont je n’ai pas retenu le nom, au plus près du rivage. Trop exposé à la vue des habitants et des voitures de passage, je passai une nuit difficile, me demandant si je n’allais pas me faire réveiller et expulser par un ranger irascible. Il n’en fut rien et, dans ce pays où l’on trouve partout des panneaux indiquant qu’il est interdit de camper, je ne fus jamais délogé ni dérangé. Il se peut qu’on ne m’ait jamais vu, car je cultive ordinairement la discrétion ; je crois plutôt qu’une forme de tolérance existe, comme dans beaucoup de pays, pour celui ou celle qui se contente de bivouaquer, s’installe le soir venu et décampe de bon matin. Je veille aussi à laisser l’emplacement aussi propre voire plus propre qu’à mon arrivée, ramassant les canettes, plastiques ou papiers gras que je peux y trouver pour les jeter dans la première poubelle sur ma route. Éthique minimale du routard bien élevé.

Quelque peu ensommeillé par ma nuit inquiète, je repris la route dès potron-minet, traversai Nelson sans m’y arrêter et gagnai la côte du parc national de Tasman, au nord-ouest de l’île du Sud. Des écharpes de brume flottaient sur les prairies luisantes de rosée ; la côte, très échancrée dans cette région des Malborough Sounds, alterne caps et baies sous un « soleil mouillé, dans un ciel brouillé », des vers de Baudelaire me montaient aux lèvres, je ressentais comme une légère ivresse devant tant de beauté offerte et m’arrêtai souvent pour prendre des photos. Lorsque j’atteignis Marahau, il était près de midi. J’avais initialement eu l’intention de planter ma tente dans l’un des campings du DOC (Department of Conservation) qui s’égrènent le long de la côte mais la vue de tous les touristes qui s’y pressaient déjà me découragea. Non que je me prenne pour quelqu’un d’autre qu’un touriste mais je suis d’une espèce un peu sauvage, pas grégaire pour un sou, et qui n’aime rien tant que sa tranquillité. Je reportai au soir le moment de trouver un endroit discret où planter ma tente, fis un bout de chemin sur le sentier côtier – de toute beauté – et allai me baigner dans la baie de Towers, fameuse pour sa plage de sable cendré et son curieux rocher en forme de pomme ouverte. L’eau était aussi bleue que le ciel, tiède comme une caresse, je pus enfin utiliser le masque et le tuba que j’avais apportés de France et me prélassai là un moment, rattrapant une partie du sommeil en retard, en me disant que j’avais beaucoup de chance. En fin d’après-midi, le vent se leva, je fis de même et retrouvai la moto où je l’avais laissée. Enhardi par le climat de confiance qui me semblait régner dans ces îles, je ne prenais même plus la peine de barrer la roue du U qui m’avait été fourni en même temps que la moto. Le vol doit pourtant exister dans ce pays, les agressions aussi. Mais je ne m’y suis jamais senti en insécurité. C’est l’une des raisons pour laquelle ce pays attire autant. On peut y vivre l’aventure sans ses désagréments. Du moins certains d’entre eux.

Je passai la fin de l’après-midi à rechercher l’emplacement idéal pour un campement éphémère et gratuit, crus le trouver au bord de la grève que la marée avait découverte, y renonçai devant le vent qui forcissait, me réfugiai près des vestiaires d’un terrain de cricket, qui présentaient le double davantage d’offrir un abri contre le vent et des toilettes accessibles. Après une meilleure nuit que la précédente, je repartis en direction du sud, talonné par les nuages qui arrivaient du nord-ouest. Ils me rattrapèrent alors que je parvenais aux environs du lac de Rotoroa, dans les montagnes du parc national des Nelson Lakes. La pluie ne tarda pas à tomber, dense, écrasante, formant un rideau liquide et aveuglant à travers lequel il devenait dangereux d’avancer. Le charme de la conduite en moto s’évanouit d’un coup et je me mis à envier ceux qui avaient eu la bonne idée de louer un van pour visiter ce pays au sec. Plus question de camper sous ces trombes d’eau, je m’arrêtai dans un hôtel où j’acquittai avec un pincement au cœur une somme qui équivalait à une semaine de mon budget ordinaire. Du moins avais-je un radiateur près duquel faire sécher chaussures et vêtements, un toit solide au-dessus de ma tête et des draps agréables entre lesquels me glisser. La pluie allait souvent contrarier mes plans sur la partie ouest de l’île du Sud, très exposée aux vents venant de la mer de Tasman tandis que l’est en est protégé par la dorsale montagneuse qui court sur plus de 500 kilomètres. Bizarrement – aux yeux et oreilles d’un Français – cette chaîne de montagnes est appelée ici « Alpes du Sud » (mon hôtel pour rupins s’appelait d’ailleurs Alpine Lodge). Le relief n’est pas sans rappeler, en effet, les Alpes européennes, avec pas moins de dix-huit sommets dépassant les 3000 mètres. On y trouve des lacs par dizaines, des sentiers de randonnée par milliers, des glaciers et, l’hiver, des pistes de ski. Rien de vraiment dépaysant pour un amoureux de la montagne comme moi. Ce qui l’est davantage, c’est la végétation, avec des fougères arborescentes et des types d’arbres qu’on ne trouve que dans l’hémisphère austral. J’étais incapable de les identifier mais je crois sur parole mon guide qui m’affirme que l’on compte en Nouvelle-Zélande 2500 espèces végétales dont 80% sont endémiques. Elles prospèrent dans les forêts pluviales tempérées de la côte ouest de l’île du Sud et je conclus, philosophiquement, qu’on ne peut espérer avoir à la fois un ciel bleu et des forêts luxuriantes.

Je jouai ainsi, pendant la dizaine de jours que je passai sur cette côte et dans la partie occidentale de la dorsale montagneuse, au chat et à la souris avec la pluie. Parfois celle-ci tombait si drue qu’elle m’obligeait à m’arrêter pour trouver un abri ; d’autres fois, le ciel se dégageait et peignait le paysage d’azur et d’or, m’arrachant des cris d’admiration et même quelques pleurs de joie et de reconnaissance (un cœur sensible bat sous le blouson de cuir). J’allai de splendeur en merveille, des lacs de Rotoroa et Rotoiti à celui de Wakatipu qui baigne la charmante ville de Queenstown et la plus charmante encore Glenorchy, en passant par les glaciers de Fox et de Franz-Josef et la lagune d’Okarito. Je roulais, je marchais, je campais, je reprenais la route, toujours plus au sud. Parfois, j’étais survolé par des avions ou des hélicoptères qui emmenaient des touristes pressés et friqués admirer les montagnes et les glaciers, du moins ce qu’il en reste. Le glacier Franz-Josef, nommé ainsi en hommage à l’empereur d’Autriche par le géologue qui dirigea la première expédition européenne sur le glacier dans les années 1860, un glacier qui descendait alors jusqu’à la mer, a reculé depuis d’une vingtaine de kilomètres sous l’effet du réchauffement climatique. De plus en plus philosophe (ou mélancolique), je songeai que ces mêmes touristes qui s’extasiaient devant les vestiges de ce géant de glace étaient ceux-là mêmes qui, par leur comportement, accéléraient sa disparition. Et, bien sûr, je participais à ce crime, à ma mesure. Les premiers Maoris avaient nommé le glacier Ka Roimata o Hine Hukatere, ce que l’on peut traduire par « les larmes de la fille de l’avalanche ». Selon la légende, un couple s’était donné rendez-vous dans les montagnes mais l’homme fit une chute mortelle et le glacier serait les larmes figées de sa compagne. Cela me semble plus approprié, y compris pour évoquer le désastre écologique dont ce coin du monde est victime, que le nom d’un empereur d’Autriche.

Si j’avais trouvé jolie et même souvent belle Te Ika-a-Maui, l’île du Nord, ces adjectifs semblaient bien insuffisants devant la beauté irréelle de Te Wai Pounamu, l’île du Sud. Grandiose, splendide, sublime, est le moins que l’on puisse dire. Les vastes vallées glaciaires, les lacs immenses, les gris bleutés des eaux qui dévalent des montagnes, les prairies où l’on s’attend à voire paître des animaux préhistoriques, toutes les nuances de vert de la forêt et de l’herbe, les nuages filant dans le ciel fastueux comme de glorieux galions emplis d’or, « glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braise », toute la lyre, Rimbaud après Baudelaire, Dame Nature sortait le grand jeu, les dentelles et le reste, et j’étais devant elle ainsi qu’un amoureux transi (il faut dire qu’il faisait assez froid et humide). Je me demande pourquoi tant d’écrivains-voyageurs que je révère, les Bouvier, Segalen, Maillart, Chatwin, White, Tesson, pour ne citer que les plus célèbres, ne disent jamais devant un paysage : c’est beau? Pourquoi n’expriment-ils jamais ou si rarement cette émotion que, pourtant, ils doivent ressentir tout comme je l’ai ressentie devant le spectacle en Technicolor, le cinéma 5D du Milford Sound, ce fjord des Antipodes auquel on parvient au terme de l’une des plus belles routes du monde, la Milford Highway, qui serpente entre lacs couleur turquoise et forêts primaires avant de s’enfoncer sous la montagne pour en ressortir telle une rivière en résurgence se précipitant vers la mer? Peut-être que cette émotion à la fois universelle et personnelle, énoncée simplement, paraît un peu frustre, qu’elle sent par trop sa roture touristique au nez délicat de ces princes du voyage. Eh bien, au risque de passer pour un nigaud, je dirai quand même, comme dans une chanson de Souchon : c’était vraiment beau.

Un tel degré d’émotion esthétique avait quelque chose de suffocant ; « heureusement », celle-ci retombait à intervalles irréguliers, au gré des embûches et des petites galères sans lesquelles un voyage n’est pas totalement réussi : une chute de moto, heureusement à vitesse modérée et sans gravité mais qui me priva de la quasi-totalité du levier de frein avant pour le reste du parcours, ce qui est quand même un problème sur les routes de montagne ; des douleurs chroniques et croissantes aux tendons d’Achille, qui m’obligèrent à réduire mes temps de marche ; une agression nocturne par des keas, ces perroquets des montagnes gros comme des dindes et voraces comme des piranhas, qui mâchouillèrent mes élastiques de tente et crevèrent la selle de ma moto pour en goûter la bourre ; la pluie, encore, et le froid glacial qui faillirent me faire renoncer à mon projet d’aller jusqu’au mont Cook (Aoraki en maori, nom d’un fils du Ciel changé en pierre par le vent du Sud), ce qui aurait été logique puisque cette montagne, point culminant de la Nouvelle-Zélande avec 3724 mètres, fut choisie par Peter Jackson pour « incarner » le terrible Caradhras, la montagne que ne parvient pas à franchir la Communauté de l’Anneau dans le premier livre / film du Seigneur des Anneaux, obligeant celle-ci à passer sous la montagne avec les conséquences fâcheuses que chacun sait (n’est-ce pas?). Mais, plus fort que Gandalf et sa bande de poules mouillées, je continuai jusqu’au Mont en oubliant que j’avais des doigts aux mains, et je ne le regrette pas car je repris en chemin une petite bouffée d’émerveillement devant la majestueuse beauté des cimes couronnées des neiges éternelles (du moins qui le resteront si nous parvenons à contenir le réchauffement climatique dans des limites supportables, ce qui semble mal parti). À chaque fois que j’avais l’impression d’avoir vu le clou du spectacle, le bouquet final, ce pays refaisait partir quelques fusées et parvenait encore à m’épater ; comme lorsque je découvris, sur la côte est, au moment où je croyais mon voyage presque achevé, la péninsule d’Otago, avec ses criques sauvages, ses colonies d’albatros, ses jardins suspendus et, si l’on a beaucoup de chance, ses manchots et ses lions de mer (je n’eus pas cette chance mais j’eus celle de suivre en direct la fessée infligée par le XV de France à l’équipe d’Angleterre dans le Tournoi des Six Nations, ce qui me procura un plaisir presque aussi vif).

Je parvins finalement à Christchurch, pénultième étape de mon périple, à la fin du mois de mars, saoûlé de beauté, presque écœuré par les mets trop riches que la route m’avait prodigués à foison. J’avais grand besoin de ville et même d’un peu de laideur ou, tout au moins, de banalité et ne fus pas déçu, l’urbanisme et l’architecture de la capitale de l’île du Sud manquant singulièrement de charme (à mes yeux, en tout cas). Il faut dire à sa décharge que la ville ne s’est pas encore totalement remise du tremblement de terre de 2011, les chantiers y sont nombreux et les nouveaux bâtiments plus fonctionnels qu’esthétiques, malgré le street art qui décore certains murs. J’avais initialement prévu de remonter la moto jusqu’à Auckland, bouclant ainsi la boucle, mais le loueur avait insisté pour que je la rende dans l’agence de Christchurch car un autre client la récupérait ici. J’abandonnai donc à regret la monture sur le dos de laquelle j’avais parcouru quelque 5000 kilomètres (à comparer aux 2000 de mon road trip australien) et fus rendu à ma condition de piéton. J’avais deux jours à passer à Christchurch avant de reprendre un avion pour Auckland et, de là, pour Paris. Je les passai en partie au jardin botanique, somptueux comme souvent dans ces terres australes, en quoi je vis une sorte de transition bienvenue permettant de passer en douceur de l’émouvante poésie de la Nature au prosaïsme terne des villes. Je devais aussi me réhabituer aux humains, à la foule (foule encore modeste comparée à celle qui m’attendait à Paris). La densité humaine de ce pays, faible dans l’ensemble, tutoie le néant dans certaines régions de l’île du Sud et j’avais apprécié de rouler, de marcher, de camper au milieu des immensités désertes. Il me fallut réapprendre à dire bonjour et merci, à tenir compte de la présence d’autrui, à surveiller mes gestes et mes regards. J’admirais les humains, mâles ou femelles, qui passaient dans mon champ de vision et offraient quelque particularité intéressante. Beaucoup étaient tatoués, ce qui me remit en mémoire mon projet formé dans les premières heures de mon séjour à Auckland. Le studio dont j’avais gardé la carte avait une autre adresse à Christchurch, je décidai de m’y rendre pour me mettre dans l’ambiance et vérifier que mon désir n’avait pas été entamé par le temps écoulé. Une volée de marches menait au studio, j’en poussai la porte et fus accueilli avec chaleur par un jeune homme tatoué de la tête aux pieds à qui j’expliquai mon projet. « – Oh, tu tombes bien, mon pote! Brad fais ce genre de tatouage traditionnel et il a un créneau libre cet après-midi, n’est-ce pas, Brad? » L’interpellé leva les yeux du bras qu’il était en train de tatouer et fit un Yeah enthousiaste. Que pouvais-je répliquer à cela?

Je ne me dégonflai pas et revins en milieu d’après-midi, accueilli par un Brad toujours aussi exubérant qui me désigna une table couverte d’une housse en plastique sur laquelle je m’installai, non sans appréhension. Je ne m’étais jamais fait tatouer quoi que ce soit, j’étais puceau de ce côté-là à 55 balais, et plus tremblant qu’une rosière effarouchée. Brad eut le tact de comprendre cela et prit le temps de me parler tout en dessinant sur ma peau les motifs qui allaient guider son pistolet à encre. Je lui racontai dans mon anglais approximatif un peu de ma vie, de mon travail, de ma famille, de ma fille, de mes amis, de ce voyage incroyable, il me répondit dans une langue difficilement compréhensible, sans doute était-ce de l’anglais, pas du maori en tout cas, Brad n’en était clairement pas un. Quand il eut fini de dessiner ses entrelacs compliqués, il me montra à quoi cela ressemblait au moyen d’un miroir et je fus impressionné par l’élégance de ces volutes, spires, animaux stylisés, dents de requin et pointes de lance qui couraient de mon épaule à mon cou. C’est moi qui avais tenu à ce qu’une partie du tatouage fût visible quel que soit le vêtement que je porterais ; pourquoi cacher ce que je trouvais beau? Deux heures avaient passé depuis que je m’étais installé sur la couche plastifiée ; trois autres allaient leur succéder qui seraient parmi les plus éprouvantes de ma vie. Le temps n’est plus, et c’est heureux, où l’on utilisait un peigne composé de dents de requin ou d’os imprégnés de teinture sur lequel le tatoueur tapait avec une sorte de petit maillet. L’épreuve pouvait durer des heures, des jours, et devait être horriblement douloureuse, comme il sied à un rite d’initiation. Disons que j’en ai eu un aperçu entre les mains expertes de Brad qui avait manifestement décidé que j’étais le support de son prochain chef-d’oeuvre et non un être humain doté d’une sensibilité.

Je ressortis quelque peu hébété du studio à la nuit tombée, l’épaule et le cou endoloris, recouverts d’un film plastique que je devais garder jusqu’au lendemain. La nuit fut difficile. Quelle idée saugrenue avait pu me traverser la tête – et s’y arrêter – qui m’avait conduit à ce lit de souffrance, quelle pulsion masochiste? Sans compter – si, justement – le prix que j’avais dû acquitter à la fin, qui faisait exploser mon budget. C’est avec ces pensées désagréables que je me levai le matin pour préparer mes sacs avant le départ. Je passai dans la salle de bain pour ôter le film plastique et là, fus saisi d’admiration : ce tatouage était vraiment beau! Je ne pouvais rêver meilleur souvenir de ce voyage aux Antipodes. Pour la première fois depuis bien des années, j’avais le sentiment d’avoir embelli au lieu de m’amochir. J’avais inversé la marche du temps, contrarié l’entropie. Je croyais avoir accompli un voyage dans l’espace, je l’avais plutôt fait dans le temps.

Et c’est ainsi que le vieux coq repartit du pays des kiwis plus jeune qu’il n’y était arrivé. Oui, je suis ce genre de touriste.

LM